Переносчики мыслей

Что сказал бы инженер, если бы перед ним поставили ванну с водным раствором органических веществ и попросили сделать из этого проводящий контур? В лучшем случае инженер воздержится от слов, а просто плюнет в раствор и уйдёт искать что-нибудь металлическое. Наши далёкие предки, первые многоклеточные Земли, не умели оценивать вероятность успеха, и времени у них было много. В бульоне жизни отыскались гидрофильные и липофильные молекулы - с их помощью удалось разделить водную фазу на электрически изолированные отсеки. Между отсеками наладилась регулируемая связь. Так возникла нервная система.

Сразу уточним, что ни электроны, ни ионы вдоль аксонов (нервных окончаний) не бегают. Природа решила задачу по-другому: перемещается изменение разности потенциалов. Ионы не летят от клетки к клетке — так не удалось бы достичь нужной скорости, — а „по команде“ пересекают мембрану.

В состоянии покоя между внутренней и внешней средой нейрона существует разность потенциалов („пси“) — около 75 мВ (минус внутри). Двуслойная липидная мембрана не проводит ток и неохотно пропускает заряженные частицы. Концентрация К+ внутри аксона в десятки раз выше, чем вне его. Ионы калия утекают из клетки по градиенту концентрации, но внутри остаются соответствующие им анионы (отрицательно заряженные белки, нуклеиновые кислоты и другие), которые из-за своей величины клетку покинуть никак не могут. Поэтому концентрации К+ внутри и снаружи не выравниваются окончательно. А снаружи много больше ионов натрия и хлора. Ионы натрия проходят через мембрану совсем уже трудно, зато ионы хлора стремятся внутрь и тем самым ещё увеличивают отрицательный заряд внутри. (Избыток К+ внутри и Na+ снаружи возникает не сам собой, его создает специальный белковый комплекс — Na+, К+–АТФаза, или натриевый насос, который за счёт энергии АТФ гонит ионы калия внутрь, а натрия — наружу.)

Электростимуляция нерва вызывает перемену знака потенциала: ионы натрия устремляются внутрь. (Входят они не где попало, а через другие специальные каналы.) Если хотя бы на небольшом участке мембраны ψ достигает значения –50 мВ, мембрана открывается для Na+, и значение потенциала почти мгновенно изменяется до +30 мВ. Затем проницаемость мембраны снова падает, и насос восстанавливает статус — кво; вся процедура занимает около миллисекунды. Вот этот скачок и называется потенциалом действия. Самое интересное — мембрана аксона устроена таким образом, что эта „волна“ направленно распространяется по ней с высокой скоростью: перемена потенциала на одном маленьком участке разряжает соседний. У позвоночных с целью увеличения скорости передачи сделано ещё одно усовершенствование: аксон покрыт изолирующей миелиновой оболочкой, в которой есть разрывы (так называемые перехваты Ранвье), и возбуждение переносится большими скачками, от разрыва к разрыву.

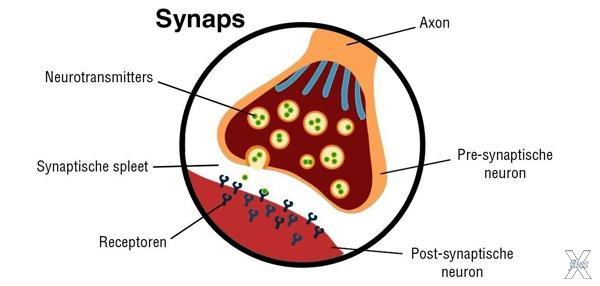

От клетки к клетке сигнал передаётся способом, который схемотехнику не приснится в кошмарном сне. Место контакта нейронов — синапс: пресинаптическая мембрана (клетки-передатчика), постсинаптическая мембрана (клетки-приёмника) и щель между ними шириной около 20 нм. Когда в нервное окончание прибывает очередной импульс, пресинаптическая мембрана деполяризуется и становится проницаемой для ионов кальция. Их вхождение запускает следующий этап. К пресинаптической мембране изнутри причаливают пузырьки со специальным веществом — нейромедиатором. (Иногда эти вещества ещё называют нейротрансмиттерами.) Пузырьки открываются наружу, и медиатор выплёскивается в синаптическую щель. А на постсинаптической мембране есть рецепторы, на которые садятся молекулы медиатора. После этого уже в постсинаптической мембране открываются каналы, и она деполяризуется или гиперполяризуется — смотря по тому, какие каналы. В возбуждающих синапсах открываются калиевые и натриевые каналы, так что ионы натрия входят в клетку, а ионы натрия выходят — мембрана деполяризуется. В тормозных синапсах открываются каналы для ионов калия и хлора, что приводит к гиперполяризации. Диффузия медиатора через синаптическую щель занимает около 0,5 мс.

Кроме химических синапсов, описанных выше, есть и электрические. Импульс проходит по такому синапсу напрямую, без химических посредников, поскольку ширина синаптической щели там всего 2 нм (в химическом синапсе — в десять раз больше). Однако у позвоночных основную роль всё же играют химические синапсы. Это сложное электротехническое устройство обладает многими полезными качествами, среди которых однонаправленность передачи (пре- и постсинаптическая мембраны не могут поменяться ролями) и способность с одинаковой силой передавать сильный и слабый сигналы.

Первые медиаторы были открыты в начале XX века, а представление о них как о веществах-посредниках сформировалось в 40-50-е годы. В первую очередь следует, наверное, назвать ацетилхолин и норадреналин. В 1914 году Генри Дейл опубликовал свои работы, в которых показал, что ацетилхолин действует на органы животных так же, как импульсы парасимпатических нервов: вызывает сокращения гладких мышц полых органов, расширяет сосуды. И в самом деле, шестью годами позже Отто Леви выделил его из окончаний парасимпатического нерва в сердце лягушки. В 50-е годы Джон Экклс доказал, что ацетилхолин передаёт нервные импульсы в мозгу. На ацетилхолине работают синапсы вегетативной нервной системы, мотонейроны, иннервирующие скелетные мышцы, а также некоторые отделы ЦНС, например ретикулярная формация, ведающая памятью и вниманием. Важно иметь в виду, что сами по себе медиаторы не обладают возбуждающим или тормозящим эффектом: он зависит от устройства синапса, в частности, от того, какие каналы открываются при связывании медиатора с рецептором. Например, ацетилхолин в большинстве синапсов оказывает возбуждающее действие, но вызывает торможение в нервно-мышечных соединениях сердца и висцеральной мускулатуры.

Кстати, до сих пор мы не упомянули ещё одно важное действующее лицо: фермент, который расщепляет медиатор, когда он больше не нужен. Например, ацетилхолинэстераза на постсинаптической мембране, как нетрудно угадать, инактивирует ацетилхолин, а моноаминооксидаза — норадреналин, дофамин и серотонин, о которых речь пойдёт дальше. Передать сигнал мало: надо ещё уметь его вовремя выключить…

Норадреналин вместе с адреналином синтезируется в мозговом слое надпочечников. В 1904 году Т.Р. Эллиот, выделив из надпочечников адреналин, показал, что он действует на сосуды и органы подобно симпатическому нерву: снижает тонус гладких мышц, сужает сосуды, учащает сокращения сердца. Про норадреналин мы рассказывали в заметках о гормонах. Действительно, это вещество — и гормон, и нейромедиатор. На мозг млекопитающих он оказывает возбуждающее действие. Кстати, норадреналиновые рецепторы на постсинаптических мембранах похожи на адренорецепторы других клеток, например эритроцитов. Это к вопросу о родстве между двумя способами передачи информации в организме…

Норадреналин относится к группе катехоламинов — сигнальных молекул, синтезируемых из аминокислоты тирозина. Ещё один важный член этой группы — дофамин. Он служит медиатором одного из крупных проводящих путей, который участвует в центральном контроле движений. С дофамином связана Нобелевская премия 2000 года.

Серотонин образуют нейроны в гипоталамусе (одном из важнейших участников системы, которая координирует вегетативные функции с психическими и соматическими — например, регулирует метаболизм, работу пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем в соответствии с нуждами организма) и стволе мозга. Этот медиатор связан со сном и сенсорным восприятием. И серотонин, и расщепляющая его моноаминооксидаза — ключевые фигуры в лечении нервных заболеваний, расстройств сна, алкоголизма и наркотической зависимости.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — медиатор покоя, главный в количественном отношении тормозной медиатор. При сигнале от него мембрана нейрона-приёмника гиперполяризуется за счёт проникновения внутрь ионов хлора, так что разрядить её становится труднее. Однако в спинном мозге и в структурах ствола мозга главный тормозной медиатор другой — простейшая аминокислота глицин.

Из того факта, что передача нервных импульсов основана на химии, неопровержимо следует другой: химические вещества могут помогать работе нервной системы, могут мешать ей или перенастраивать по-своему. Различные психотропные препараты — нейролептики, которые ранее также назывались „большие транквилизаторы“, применяемые при психозах, собственно транквилизаторы, они же седативные средства или анксиолитики, антидепрессанты, психостимуляторы, — все они так или иначе связаны либо с медиаторами, либо с рецепторами, либо с ионными каналами. Скажем, антидепрессант имизин — ингибитор моноаминооксидазы. Снотворные из группы барбитуратов, например веронал, широко распространённый в начале XX века (именно с помощью этого препарата в 1927 году совершил самоубийство известный японский писатель Акутагава Рюноскэ), стимулируют действие ГАМК.

Где лекарства, там и яды, и наркотики. Антагонист серотонина — диэтиламид лизергиновой кислоты, более известный как LSD: он, возможно, связывается с другим участком того же рецептора. Никотин, взаимодействуя с постсинаптической мембраной, воспроизводит действие ацетилхолина. (Теперь понятно, почему с привычкой к курению так трудно расстаться?) Яд кураре блокирует действие ацетилхолина на постсинаптической мембране в нервно-мышечном синапсе. А вот ботулотоксин, напротив, препятствует высвобождению ацетилхолина из пресинаптической мембраны. За счёт этого и возникают симптомы отравления. Кстати, дамам, покупающим модные сегодня кремы для лица с префиксом „бо“, имеет смысл поинтересоваться составом: вполне возможно, что крем содержит этот самый токсин ботулизма. А услуга, известная в косметических салонах под названием „ботокс“, предполагает инъекции этого же вещества в район мимических мышц. Действительно: нет проведения в ацетилхолиновых рецепторах — нет сокращений мелких мышц лица — нет морщин. Радикальный способ решения проблемы!

Нельзя не признать, что в самом понятии „нейрохимия“ есть нечто жуткое. И не только из-за наркотиков. Многим кажется неприятным, что человеческие дух и мышление основаны на химии, причём на той же самой, что и сокращения мышц, и вегетативные функции организма. Но может быть, это не так уж и плохо. Во-первых, материальность носителя информации делает возможным его ремонт. А во-вторых, как известно, содержание записи не зависит от способа, которым она сделана…

Сразу уточним, что ни электроны, ни ионы вдоль аксонов (нервных окончаний) не бегают. Природа решила задачу по-другому: перемещается изменение разности потенциалов. Ионы не летят от клетки к клетке — так не удалось бы достичь нужной скорости, — а „по команде“ пересекают мембрану.

В состоянии покоя между внутренней и внешней средой нейрона существует разность потенциалов („пси“) — около 75 мВ (минус внутри). Двуслойная липидная мембрана не проводит ток и неохотно пропускает заряженные частицы. Концентрация К+ внутри аксона в десятки раз выше, чем вне его. Ионы калия утекают из клетки по градиенту концентрации, но внутри остаются соответствующие им анионы (отрицательно заряженные белки, нуклеиновые кислоты и другие), которые из-за своей величины клетку покинуть никак не могут. Поэтому концентрации К+ внутри и снаружи не выравниваются окончательно. А снаружи много больше ионов натрия и хлора. Ионы натрия проходят через мембрану совсем уже трудно, зато ионы хлора стремятся внутрь и тем самым ещё увеличивают отрицательный заряд внутри. (Избыток К+ внутри и Na+ снаружи возникает не сам собой, его создает специальный белковый комплекс — Na+, К+–АТФаза, или натриевый насос, который за счёт энергии АТФ гонит ионы калия внутрь, а натрия — наружу.)

Электростимуляция нерва вызывает перемену знака потенциала: ионы натрия устремляются внутрь. (Входят они не где попало, а через другие специальные каналы.) Если хотя бы на небольшом участке мембраны ψ достигает значения –50 мВ, мембрана открывается для Na+, и значение потенциала почти мгновенно изменяется до +30 мВ. Затем проницаемость мембраны снова падает, и насос восстанавливает статус — кво; вся процедура занимает около миллисекунды. Вот этот скачок и называется потенциалом действия. Самое интересное — мембрана аксона устроена таким образом, что эта „волна“ направленно распространяется по ней с высокой скоростью: перемена потенциала на одном маленьком участке разряжает соседний. У позвоночных с целью увеличения скорости передачи сделано ещё одно усовершенствование: аксон покрыт изолирующей миелиновой оболочкой, в которой есть разрывы (так называемые перехваты Ранвье), и возбуждение переносится большими скачками, от разрыва к разрыву.

От клетки к клетке сигнал передаётся способом, который схемотехнику не приснится в кошмарном сне. Место контакта нейронов — синапс: пресинаптическая мембрана (клетки-передатчика), постсинаптическая мембрана (клетки-приёмника) и щель между ними шириной около 20 нм. Когда в нервное окончание прибывает очередной импульс, пресинаптическая мембрана деполяризуется и становится проницаемой для ионов кальция. Их вхождение запускает следующий этап. К пресинаптической мембране изнутри причаливают пузырьки со специальным веществом — нейромедиатором. (Иногда эти вещества ещё называют нейротрансмиттерами.) Пузырьки открываются наружу, и медиатор выплёскивается в синаптическую щель. А на постсинаптической мембране есть рецепторы, на которые садятся молекулы медиатора. После этого уже в постсинаптической мембране открываются каналы, и она деполяризуется или гиперполяризуется — смотря по тому, какие каналы. В возбуждающих синапсах открываются калиевые и натриевые каналы, так что ионы натрия входят в клетку, а ионы натрия выходят — мембрана деполяризуется. В тормозных синапсах открываются каналы для ионов калия и хлора, что приводит к гиперполяризации. Диффузия медиатора через синаптическую щель занимает около 0,5 мс.

Кроме химических синапсов, описанных выше, есть и электрические. Импульс проходит по такому синапсу напрямую, без химических посредников, поскольку ширина синаптической щели там всего 2 нм (в химическом синапсе — в десять раз больше). Однако у позвоночных основную роль всё же играют химические синапсы. Это сложное электротехническое устройство обладает многими полезными качествами, среди которых однонаправленность передачи (пре- и постсинаптическая мембраны не могут поменяться ролями) и способность с одинаковой силой передавать сильный и слабый сигналы.

Первые медиаторы были открыты в начале XX века, а представление о них как о веществах-посредниках сформировалось в 40-50-е годы. В первую очередь следует, наверное, назвать ацетилхолин и норадреналин. В 1914 году Генри Дейл опубликовал свои работы, в которых показал, что ацетилхолин действует на органы животных так же, как импульсы парасимпатических нервов: вызывает сокращения гладких мышц полых органов, расширяет сосуды. И в самом деле, шестью годами позже Отто Леви выделил его из окончаний парасимпатического нерва в сердце лягушки. В 50-е годы Джон Экклс доказал, что ацетилхолин передаёт нервные импульсы в мозгу. На ацетилхолине работают синапсы вегетативной нервной системы, мотонейроны, иннервирующие скелетные мышцы, а также некоторые отделы ЦНС, например ретикулярная формация, ведающая памятью и вниманием. Важно иметь в виду, что сами по себе медиаторы не обладают возбуждающим или тормозящим эффектом: он зависит от устройства синапса, в частности, от того, какие каналы открываются при связывании медиатора с рецептором. Например, ацетилхолин в большинстве синапсов оказывает возбуждающее действие, но вызывает торможение в нервно-мышечных соединениях сердца и висцеральной мускулатуры.

Кстати, до сих пор мы не упомянули ещё одно важное действующее лицо: фермент, который расщепляет медиатор, когда он больше не нужен. Например, ацетилхолинэстераза на постсинаптической мембране, как нетрудно угадать, инактивирует ацетилхолин, а моноаминооксидаза — норадреналин, дофамин и серотонин, о которых речь пойдёт дальше. Передать сигнал мало: надо ещё уметь его вовремя выключить…

Норадреналин вместе с адреналином синтезируется в мозговом слое надпочечников. В 1904 году Т.Р. Эллиот, выделив из надпочечников адреналин, показал, что он действует на сосуды и органы подобно симпатическому нерву: снижает тонус гладких мышц, сужает сосуды, учащает сокращения сердца. Про норадреналин мы рассказывали в заметках о гормонах. Действительно, это вещество — и гормон, и нейромедиатор. На мозг млекопитающих он оказывает возбуждающее действие. Кстати, норадреналиновые рецепторы на постсинаптических мембранах похожи на адренорецепторы других клеток, например эритроцитов. Это к вопросу о родстве между двумя способами передачи информации в организме…

Норадреналин относится к группе катехоламинов — сигнальных молекул, синтезируемых из аминокислоты тирозина. Ещё один важный член этой группы — дофамин. Он служит медиатором одного из крупных проводящих путей, который участвует в центральном контроле движений. С дофамином связана Нобелевская премия 2000 года.

Серотонин образуют нейроны в гипоталамусе (одном из важнейших участников системы, которая координирует вегетативные функции с психическими и соматическими — например, регулирует метаболизм, работу пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем в соответствии с нуждами организма) и стволе мозга. Этот медиатор связан со сном и сенсорным восприятием. И серотонин, и расщепляющая его моноаминооксидаза — ключевые фигуры в лечении нервных заболеваний, расстройств сна, алкоголизма и наркотической зависимости.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — медиатор покоя, главный в количественном отношении тормозной медиатор. При сигнале от него мембрана нейрона-приёмника гиперполяризуется за счёт проникновения внутрь ионов хлора, так что разрядить её становится труднее. Однако в спинном мозге и в структурах ствола мозга главный тормозной медиатор другой — простейшая аминокислота глицин.

Из того факта, что передача нервных импульсов основана на химии, неопровержимо следует другой: химические вещества могут помогать работе нервной системы, могут мешать ей или перенастраивать по-своему. Различные психотропные препараты — нейролептики, которые ранее также назывались „большие транквилизаторы“, применяемые при психозах, собственно транквилизаторы, они же седативные средства или анксиолитики, антидепрессанты, психостимуляторы, — все они так или иначе связаны либо с медиаторами, либо с рецепторами, либо с ионными каналами. Скажем, антидепрессант имизин — ингибитор моноаминооксидазы. Снотворные из группы барбитуратов, например веронал, широко распространённый в начале XX века (именно с помощью этого препарата в 1927 году совершил самоубийство известный японский писатель Акутагава Рюноскэ), стимулируют действие ГАМК.

Где лекарства, там и яды, и наркотики. Антагонист серотонина — диэтиламид лизергиновой кислоты, более известный как LSD: он, возможно, связывается с другим участком того же рецептора. Никотин, взаимодействуя с постсинаптической мембраной, воспроизводит действие ацетилхолина. (Теперь понятно, почему с привычкой к курению так трудно расстаться?) Яд кураре блокирует действие ацетилхолина на постсинаптической мембране в нервно-мышечном синапсе. А вот ботулотоксин, напротив, препятствует высвобождению ацетилхолина из пресинаптической мембраны. За счёт этого и возникают симптомы отравления. Кстати, дамам, покупающим модные сегодня кремы для лица с префиксом „бо“, имеет смысл поинтересоваться составом: вполне возможно, что крем содержит этот самый токсин ботулизма. А услуга, известная в косметических салонах под названием „ботокс“, предполагает инъекции этого же вещества в район мимических мышц. Действительно: нет проведения в ацетилхолиновых рецепторах — нет сокращений мелких мышц лица — нет морщин. Радикальный способ решения проблемы!

Нельзя не признать, что в самом понятии „нейрохимия“ есть нечто жуткое. И не только из-за наркотиков. Многим кажется неприятным, что человеческие дух и мышление основаны на химии, причём на той же самой, что и сокращения мышц, и вегетативные функции организма. Но может быть, это не так уж и плохо. Во-первых, материальность носителя информации делает возможным его ремонт. А во-вторых, как известно, содержание записи не зависит от способа, которым она сделана…

Опубликовано 01 апреля 2021

| Комментариев 0 | Прочтений 783

Ещё по теме...

Добавить комментарий

Из новостей

Периодические издания

Информационная рассылка: